丁香医生医学团队

田龙海心血管内科主治医师

发布时间 2018年01月15日

最后修订时间 2024年11月26日

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过急性心肌梗死是什么意思?

急性心肌梗死,就是指供给心脏的三支主要冠状动脉血管中一支或多支堵塞,导致所供应区域的急性心肌缺血坏死,常简称为急性心梗[1]。

急性心肌梗死主要表现为胸痛,疼痛向左肩或下颌放射,可伴有恶心、大汗、皮肤苍白头晕等。

出现疑似急性心肌梗死的症状后,应立即就诊。一旦确诊,尽快进行溶栓或介入治疗,可显著改善疾病的预后。

急性心肌梗死和冠心病是一回事吗?

不是一回事。

急性心肌梗死是冠心病的一种,冠心病是一大类心脏病,不仅仅是急性心肌梗死。

冠心病全称是冠状动脉粥样硬化性心脏病。一般来讲,首先出现冠状动脉粥样硬化,血管逐渐狭窄,患者可能就会出现胸闷、喘气费劲、甚至胸痛(心绞痛)的症状。

当某些诱因,如排便用力、情绪激动等导致供血严重不足,就可能导致心肌坏死,这就形成了心梗。

急性心肌梗死还能恢复吗?

不能完全恢复。

心梗由冠状动脉闭塞引起心肌细胞缺氧死亡,进而影响心脏功能,可能会导致心脏收缩功能减弱、心脏变大、心律异常。严重的甚至心脏收缩时会把坏死的那部分心肌变薄,形成室壁瘤,薄弱的室壁瘤发生破裂,从而心脏破裂导致患者死亡。

虽然梗死的心肌细胞无法再生,但通过及时治疗和积极的康复措施,部分患者仍能显著改善心脏功能。

- 早期治疗:如果在心肌梗死发生后的几小时内进行了再灌注治疗(如溶栓治疗或PCI),受损心肌的范围可能较小,并挽救部分「濒死」心肌细胞。

- 康复治疗:包括药物和心脏康复运动训练,有助于减轻心脏扩大,提高心肺功能,通过最大限度地利用未受损的心肌,提高整体心脏效率。

- 器械辅助治疗:对于大范围的心肌损伤、心衰症状严重影响日常生活,且药物治疗效果不佳的患者,必要时可植入左心室辅助装置以保证心脏功能。

总之,虽然心梗后的心肌功能可能无法完全恢复,但通过及时的治疗、科学的康复计划,仍能改善心脏功能和生活质量。建议与医疗团队密切合作,制定个性化的康复治疗方案。

急性心肌梗死有什么典型症状?

胸痛。

多数人表现心前区、胸骨后非常剧烈地疼痛超过 30 分钟,是那种持续的一直痛的感觉,换什么姿势都痛,好像有绳子把心脏勒紧了似的,有的人甚至有种自己马上快要不行了的感觉(濒死感),含服硝酸甘油也无法缓解[3]。

那种像针扎一下的胸痛,马上就过去了,一会又来一下的痛大多不是心梗。

急性心肌梗死有哪些不太典型的症状?

- 除了胸痛外,可能会有胸闷,心前区堵塞感。

- 很多人会伴有胳膊(特别是左胳膊)或后背像放电一样的疼痛。

- 有的人会有恶心想吐却吐不出来的感觉。

- 大多数人会伴有大汗,脸色蜡黄或苍白[3]。

- 严重的甚至意识会丧失。

急性心肌梗死所有患者都有胸痛等典型表现吗?

不是。

就像现在很多糖尿病人根本没有三多(吃的多、喝的多、尿的多)症状,急性心梗患者中很大一部分没有典型症状,可以表现为:

- 胸闷。感觉像压了块石头,总想长出气。

- 胃部不适。自己怀疑是不是吃坏了东西,但和以往吃坏东西不一样,这种胃部不适持续加重且范围越来越大。

- 特别劳累。很多人饭后什么也没干但感觉累的不行,稍微一动就冒虚汗,也要警惕心梗。

- 其它少见表现。如不是龋齿引起的牙痛(尤其下牙),不典型的腹痛伴出汗,突然发生的手臂麻木等。

急性心肌梗死哪些患者症状会不典型不明显?

- 糖尿病患者。得了糖尿病发生心梗的机会倍增,且对痛觉敏感性下降,这主要是糖尿病对神经功能造成了影响。

- 饮酒后的男性患者。饮酒、饱餐、情绪激动都是心梗的诱因,所以酒后发生心梗本不奇怪,但酒后对疼痛的敏感性下降,很多人发生急性心梗只表现胸口或胃部不舒服,并且吐了,大家以为他只是喝多了,这种最容易耽误事。

- 老年人(60 周岁以上)。老年人发生急性心肌梗死多数是血管一点一点堵死的,所以之前也总胸口不适,都适应了,症状不是特别明显。

- 女性患者:研究发现,女性患者的典型胸痛症状少于男性,表明女性发病更具隐匿性,容易误诊漏诊[5]。

以上人群要多留心,提高警惕。

急性心肌梗死发病之前有什么征兆?

多数患者在发病数天前可有乏力、胸部不适、气急、胸闷、胸痛的症状[2]。

一旦有上述情况,这就是心脏给你发出的警报,应尽快到心内科就诊,必要时做个心脏动脉 CT 或做个心脏动脉造影看看血管有没有狭窄、狭窄多少。做到心中有数,根据情况选择药物或相应的措失预防。

急性心肌梗死常见的病因是什么?

三方面因素最重要。

1. 自身因素:

- 易感人群:经常暴饮暴食、抽烟喝酒、缺少运动、脾气暴躁是形成急性心梗的基础;

- 易感血管:高血压、动脉硬化、动脉炎等导致血管内膜损伤,加速心梗进程;

- 易感血液:高血脂、高血糖、高尿酸使血液处于一种高粘状态,大大增加了血栓形成的风险,使心梗发生的概率成倍增加。

2. 环境因素:

工作压力大、长期处于高度紧张状态、北方季节变化导致气温波动幅度大、空气污染等。

3. 遗传因素:

父母中如果有一人曾得过心梗,或 40 岁左右即发现冠心病,那你就是心梗的高危人群,但这个因素你无法改变,能做的就是赶紧改变前两个因素吧!

急性心肌梗死是怎么发生的?

急性心肌梗死出现之前,血管局部肯定已存在狭窄,且狭窄程度通常大于 70%。这就好比一条原本通畅的路局部塌陷 70%,只有 30% 能勉强通车,这样就极容易造成交通堵塞,而发生交通堵塞的地方又最容易出现交通事故,一旦发生交通事故,那就完全堵塞。

这和急性心梗发生的机理相似,局部狭窄后血流发生变化,极易发生血栓,一旦血栓将血管堵死,心梗随之而来。

少部分血管原本没有明显狭窄,但有不稳定的斑块存在,如同公路边陡峭的山坡,说不定什么时候突然就会有巨石滚落,堵塞交通。这些不稳定的斑块极容易破裂导致血管突然堵塞发生心梗,这种心梗发生之前往往没有什么征兆,但病情更加凶险。

急性心肌梗死和动脉粥样硬化有什么关系?

动脉粥样硬化使原本十分光滑的血管内壁变得坑坑洼洼,如同公路一样,坑洼特别多时,车行进的速度就会变慢,就容易堵车。

血管内壁不光滑,血液中的一些成份也会堵车形成血栓,如果在心脏的冠状动脉里发生堵塞,就形成了心肌梗死。

急性心肌梗死的高危人群有哪些?

高血压患者:血压升高可能破坏血管的内皮细胞,容易引起动脉粥样硬化。有研究显示,高血压患者患冠心病的概率增高 3~4 倍[6]。

糖尿病患者:由于长期处于高血糖状态,导致血糖黏稠度增高,发生动脉粥样硬化的概率也明显增加。

高血脂患者:研究发现,动脉粥样硬化常见于高胆固醇血脂症。因此,血脂代谢异常可增加动脉粥样硬化的发生风险[6]。

慢性肾脏疾病患者:研究发现,肾脏功能下降及蛋白尿的增加,均可导致动脉粥样硬化的进展[7]。

超重、肥胖人群:超重或肥胖可导致血液中的胆固醇水平增高,更易引起高血压、糖尿病等,因此动脉粥样硬化的发生率明显增高[6]。

有吸烟史的人群:包括主动吸烟与被动吸烟,烟草中的尼古丁可直接影响冠状动脉和心肌,造成动脉收缩和心肌损害。

缺乏运动人群:长期缺乏运动,可能导致胸腔的血流下降,当突然的超负荷活动,容易导致心肌缺血,引起心梗。

有不良饮食习惯的人群:如长期进食高热量、高油脂、高糖的食物,更易导致动脉粥样硬化。

有心肌梗死家族史的人群:如果一级亲属(如父母)男性在 55 岁前,女性在 65 岁前罹患冠心病或因冠心病死亡,那么该人群发生心肌梗死的概率增高[6]。

急性心肌梗死的女性患者为什么少一些?

有先天因素和后天因素两方面。

- 先天因素:女性有雌激素,对保护血管防止动脉硬化、防止血管狭窄具有重要作用,但绝经以后这种保护作用就没有了[6]。

- 后天因素:女性吸烟、饮酒比例低于男性,通常情况下对健康关注程度较男性高,很多女士稍有不适往往就医避免重大风险的出现。

所以在心内科心脏动脉血管造影的女性中,除了糖尿病人群会发现一些问题外,大部分更年期前的女性朋友血管都还是不错的。

但女性朋友不能因此放松警惕,别因为自己有性别优势就忽略了心肌梗死的可能性,导致延误诊治。

急性心肌梗死如何诊断?

比较重要的检查有心电图和心肌损伤标志物检查[4]。

-

心电图:急性心梗的心电图比较有特点,有经验的医生可以通过心电图的结果,判断有没有心肌梗死,梗死的大致部位等。

-

心肌损伤标志物检查:心肌酶需要抽血检查,这是一类在心肌细胞中的物质,当心肌细胞完好时,血液中不会有太多的这类物质,但如果发生了心肌梗死等心肌细胞的病变,这类物质就会从心肌细胞里面出来,到血液中,抽血检查的话,这类物质就会升高[8]。

急性心肌梗死的患者就诊后为什么需要急诊造影?

急诊造影是心脏动脉血管造影,医生通常称冠脉造影(心脏的三支主要动脉称冠状动脉)。

现在有介入条件的医院对患者行血管造影检查后,能立即了解是哪支血管、哪个部位堵塞,可以立即进行血栓的抽吸及血管的开通,对防止心肌梗死面积持续加大及改善预后具有重要意义[8]。

急性心肌梗死如何治疗?

药物溶栓治疗和急诊介入手术治疗是治疗急性心梗的两大方案。

- 溶栓治疗:通过静脉使用药物,让堵塞的血管重新通畅。

- 介入手术:用手术的方法打通堵塞血管。

但无论选择哪种方案均需要后续同时配合预防血栓形成的药物、服用减慢心率等能够减轻心脏负担的药物,及那些能够增加心肌供血量从而改善心脏血供的药物[4]:

- 抗血小板药物:有助于防止血栓的形成,常用药物包括阿司匹林、氯吡格雷、替格瑞洛等[4]。

- β 受体阻滞剂:有助于减慢心率,减少心肌的耗氧量,常用药物包括美托洛尔、阿替洛尔等。

- 硝酸酯类药物:具有松弛血管,使血管扩张的作用,常用药物包括硝酸甘油、硝酸异山梨酯等。

- 调脂药物:具有稳定斑块、抗炎的作用,常用药物为他汀类药物,如匹伐他汀、阿托伐他汀等。

- 钙通道阻滞剂:有助于缓解心肌缺血,减少心绞痛的发生,常用药物包括地尔硫卓、维拉帕米等。

急性心肌梗死患者如何选择治疗方式?

发生心肌梗死后,切记时间就是生命!患者在发生疑似急性心肌梗死的症状后应尽快到院就医或打 120,以缩短发病到诊治的时间。

- 如果 2 小时内能赶到有条件做介入手术的医院最好。

- 如果预计 3 小时内赶不到要尽快就近溶栓治疗。据统计发病 3 个小时内溶栓治疗与介入支架治疗的效果相当[4]。

- 如发病 3 个小时以后,但不超过 12 个小时,只要医院有进行介入手术的条件,则尽量倾向选择介入治疗[4]。

但具体情况具体分析,需要根据经诊医生的分析结果进行最终选择。

急性心肌梗死介入手术治疗是否一定要放支架?

不一定。

绝大多数造影检查后发现血管已经完全堵塞,十分严重(通常狭窄程度大于 70%),这时就需要放置支架把血管狭窄的部分撑起来。

少部分患者经抽吸血栓,发现血管狭窄程度不超过 70%,就不是非要放置支架了,后续药物治疗即可。

另外,有些患者造影时发现血管确实有病变,但血流并没有完全堵塞,说明堵了以后自己又开通,可能也是不需要放支架的。

急性心肌梗死如果发病超过 12 小时怎么办?

如果发病超过 12 小时但症状仍持续,还是应该进行介入手术[4]。

如果发病超过 12 小时而症状稳定,可安排择期手术而不是立即手术。

急性心肌梗死做介入手术时需要开胸吗?

不需要。

手术非常简单,从患者右手的桡动脉(就是摸你脉搏的那根血管)扎一针,送进一根细长的导管能直通心脏内的血管,这样就可以直接进行造影检查、血栓抽吸或支架置入的各种手术,手术创伤非常小,仅一个针眼。

急性心肌梗死患者,如果附近的医院都不能做急性心梗的手术怎么办?

如果发病后且预计 120 分钟内无法赶到有介入手术条件的医院,医生会选择药物溶解血栓的方法[4]。随着溶栓药物的发展,有些药物(如替奈普酶)只需要静脉推注即可,用药简单迅速。

药物到达血管堵塞的部位发挥作用,力争溶解血栓,但毕竟不如手术治疗可以把血管通开来的直接。

不过现在有研究表明,发病在 3 小时以内的心梗溶栓治疗与介入手术治疗效果相当[2]。

急性心肌梗死后做了支架手术就万事大吉吗?

肯定不是。

冠心病是一种终身性疾病,因此支架手术后需要服用几种药物,有的至少一年,有的需要终生服用。目的就是防止支架内再长血栓,防止血管再发生堵塞,同时预防再次发生心肌梗死。

急性心肌梗死后的治疗药物氯吡格雷很贵,可不可以少吃点?

氯吡格雷每天费用约 4 元钱,药物支架至少需要服用一年,不能缩短时间。因为它的作用就是防止支架里面长血栓。

为什么一年后可停服?因为一年后血管与支架就会溶为一体,血管内皮可将支架覆盖,血管内的光滑性又得以恢复,这时血管形成血栓的风险就会大大降低,终生服用小剂量阿司匹林就可以了。

有些人吃了氯吡格雷后支架还会长血栓,这是因为氯吡格雷在体内需要代谢后才能发挥抗血小板的作用,有少部分人群服用氯吡格雷后在体内代谢非常缓慢,这样就不能充分发挥该药抗血小板的效果,支架内形成血栓的风险就大大提升。

支架术后人群最好做氯吡格雷基因检测,如果是慢代谢,建议更换为格瑞洛口服[4]。

急性心肌梗死后,血脂正常为什么医生还让吃降脂药?

原因还是为了防止再次心梗。

各项研究证实,他汀类降脂药不仅能降血脂,还能预防及抗击动脉粥样硬化,从而明显降低心血管事件的发生[2]。

急性心肌梗死恢复后,吃药过程中为什么要经常化验大便常规?

为了提前发现一些副反应,比如胃肠道出血,以便及时处理。

动脉形成血栓的重要物质就是血小板,它平时的作用是当我们有伤口出血时,它能很快在伤口形成血栓,这样血就止住了。而我们服的药物多是抗血小板药物,目的就是削弱它形成血栓的作用,这个作用弱了,出血的可能性就会变高。

而服药过程中最常见的就是胃肠道出血,严重的大便颜色会很黑,你会注意到,但这之前可能就有少量的出血,肉眼看不到,需要进行便常规检查才可以。

急性心肌梗死应该看哪个科室?

心血管内科。

但由于病情较危及,可以直接去急诊科就诊,可获得更快的诊治。

目前很多医院都开通了胸痛中心,也可走胸痛中心绿色通道。

急性心肌梗死万一在家发生怎么办?

如果自己是高危人群,且之前反复有心前区不适的症状,一旦发生持续胸痛或心前区不适,要尽快就医:

-

立即拨打 120;

-

情绪不要激动,尽量休息;

-

谨慎服用药物:切勿盲目服用硝酸甘油。

急性心肌梗死介入治疗后如何调整生活?

千万不要认为急性心梗做完支架了就万事大吉,后续的药物治疗和不良生活方式的改变才是重中之重。

- 一定要按照医嘱服药,临床上见到太多做完支架不按时吃药没过三个月再次心梗的患者;

- 饮食上少盐少油,在医生的指导下适当运动;

- 特别提醒,一定要戒烟,因为吸烟是明确损伤血管的因素,可以说不戒烟的话支架白做。

急性心肌梗死患者为什么排便通畅很重要?

在医院里有太多的心梗患者由于排便用力导致心功能恶化死亡,所以现在心梗患者住院期间,医生通常会加用通便药物,防止大便用力[1]。

这和心梗后不能跑步一样,只不过大家都知道后者肯定不行,但前者却经常忽略。

急性心肌梗死患者饮食上应该注意什么?

- 避免高盐、高脂、高糖饮食;

- 多吃蔬果、全谷类等,增加纤维素的摄入;

- 合理安排饮食,控制份量,不要暴饮暴食。

急性心肌梗死患者生活上应该注意什么?

- 努力维持标准体重,进行规律运动,具体运动类型的选择,应根据医生指导。

- 遵医嘱服用药物,不要擅自增减、停用或换用药物。

- 若因疾病产生了心理问题,如焦虑、恐惧等,应及时寻找心理疏导,以保持乐观平和[1]。

急性心肌梗死如何预防?

急性心肌梗死可以采取一定的措施预防。

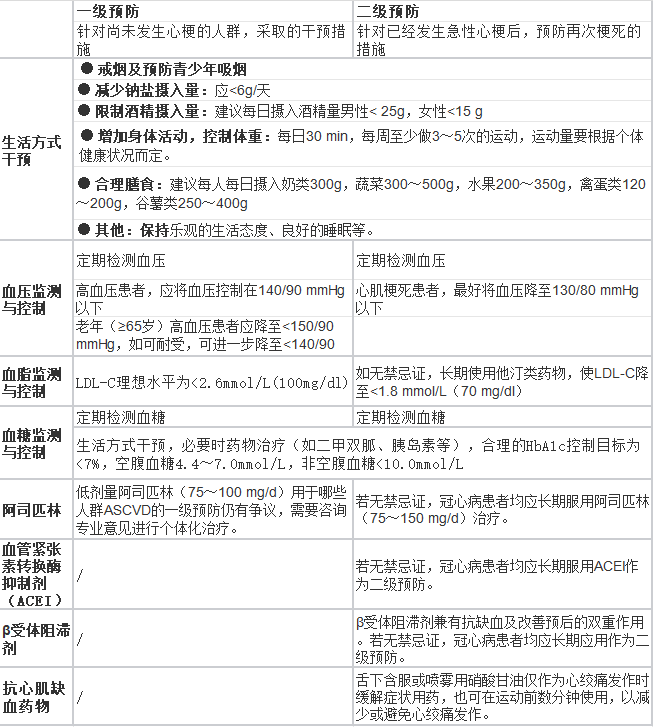

急性心肌梗死是多个危险因素共同作用的结果,预防的主要目标,是减少或消除导致心脏供血不足的因素,特别是那些促进冠状动脉粥样硬化(动脉壁上脂肪沉积的过程)的因素,如高血压、血脂异常、糖尿病、肥胖、吸烟、缺乏体力活动和不健康的饮食习惯等。预防的阶段和措施包括[12]: