丁香医生医学团队

丁香医生医学团队

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过自恋型人格障碍是什么?

自恋型人格障碍是人格障碍的一种。它具有人格障碍的基本特点,例如:

- 具有一些持久的、僵化的心理体验或者行为表现

- 通常从青少年或成年早期有所表现

- 会给患者带来心理上的痛苦或是对生活产生严重影响

除了具有这些基本特点外,它最明显的特点在于:非常自大、需要别人的赞扬以及缺乏共情。

自恋型人格障碍的人多吗?

不多。自恋型人格障碍的患病率为 1.06%,也就是说,100 个人里大约会有 1 个人是自恋型人格障碍 [4]。

自恋型人格障碍在男性中更常见吗?

是的。男性比女性更容易得自恋型人格障碍 [9]。

自恋型人格障碍在年轻人中更常见吗?

是的。国外的大规模调查数据显示,年轻人中得自恋型人格障碍的人更多,无论是对于男性还是女性都是这样 [9]。

自恋型人格障碍有什么表现?

自恋型人格障碍常见的表现包括:

- 高估自己的能力、夸大自己的成就,幻想无限的成功、权利、才华、美丽或理想爱情

- 认为自己是独特的,并且期望别人也是这样看待自己

- 需要别人不断的关注、赞扬和钦佩

- 缺乏共情,难以认识到别人的需求,即使认识到了也会蔑视别人的需求

- 嫉妒别人或者认为别人嫉妒他们

- 态度傲慢,居高临下

除了这些之外,自恋型人格障碍的人同时还可能有以下表现:

- 自尊脆弱,对于批评或失败很敏感

- 感到自卑

- 感觉空虚、无聊

- 遇到挫折或者失败的时候会批评自己

自恋型人格障碍的人会伤害自己或别人吗?

有一定可能性。一般来说,自恋型人格障碍的人主要会因为遭遇失败或者遭到批评等经历,威胁到自尊,从而伤害自己或别人。

一方面,他们可能会对失败和批评感到愤怒,攻击和伤害别人,

另一方面,他们也有可能因为失败和批评感到情绪低落,产生自我批评,严重的时候,可能会有自我伤害甚至自杀的行为。

自恋型人格障碍是不是和回避型人格障碍很互补?

不是。自恋型人格障碍的人有高度的优越感,为了满足这种优越感,他们可能会贬低别人的价值,同时他们也缺乏同理心,往往对别人的需求漠不关心;而回避型人格障碍的人对于别人的批评非常敏感,所以在面对自恋型人格障碍的人时,有可能感到被批评和贬低而觉得受伤。

同时,回避型人格障碍的人也非常需要得到别人的支持和关爱,而这是自恋型人格障碍的人所缺乏的。所以,这两种人格障碍的人并不互补。

自恋型人格障碍会导致考前焦虑吗?

有可能。虽然自恋型人格障碍的人表现得自大、夸大自己的成就,但他们的自尊心往往是脆弱的,他们害怕失败,因为失败表明了他们能力上的不足,所以在面对考试或者一些重要的工作任务时,他们有可能会因为害怕失败产生焦虑的情绪,他们甚至可能会直接避免或者拒绝做这些事,以此来避免失败,这样就不用面对失败带来的痛苦感受了。

自恋型人格障碍会 PUA 对象吗?

有可能。由于自恋型人格障碍的人相信自己是优越的、独特的、充满权利感的,他们会认为自己的需求优先于其他人,其他人应该听从他们,否则他们会非常恼怒。除此之外,他们往往只在乎自己的需求,对于别人的需求则不理解或者感到蔑视。

所以,自恋型人格障碍的人很可能会控制、贬低、不断地打压对象,从而满足自己的优越感,从这个角度来说,他们的确可能会 PUA 对象。

为什么会得自恋型人格障碍?

主要是受到遗传和家长养育方式的影响。遗传方面,双生子的研究表明,自恋型人格障碍会受到遗传的影响 [10]。

除此之外,家长的一些不合适的养育方式也会导致孩子更有可能得自恋型人格障碍,具体来说,包括以下几点:

- 家长对孩子的情绪共情太少,例如忽视或者否定孩子表达的情绪

- 家长对于孩子过度地表扬,而不对孩子有错的地方适当地批评

- 家长在身体上或者情感上虐待孩子,例如体罚孩子,或者在言语上恐吓、侮辱孩子等

- 家长对孩子做的同一件事态度不一致,让孩子感觉无法预测家长会做出什么,或者感觉家长不可靠

自恋型人格障碍会遗传吗?

会。双生子的研究表明,自恋型人格障碍会受到遗传的影响 [10]。

自恋型人格障碍会传染吗?

不会。人格障碍是一些长期的、根深蒂固的行为模式,并不会因为接触自恋型人格障碍而被传染。

自恋型人格障碍如何诊断?

自恋型人格障碍在许多情境下都表现出一种自大的、需要别人赞扬以及缺乏共情的特点,它的诊断需要符合下列至少五种症状,这些症状需要在成年早期就有所表现,并且在各种情况下都有这样的症状表现,才可以诊断为自恋型人格障碍:

-

夸大自己的重要性(例如夸大成就和才能,在没有相应成就的时候希望被认为是胜利者);

-

幻想无限的成功、权利、才华、美丽或理想爱情;

-

认为自己是特殊的、独特的,只能被其他特殊的或地位高的人(或者机构)所理解或者相互交往;

-

要求别人过度的赞美;

-

有一种权利感,不合理地期望得到特殊的优待或者别人自动地顺从他的期望;

-

在人际关系上会为了达到自己的目的而利用别人;

-

缺乏共情,他们不愿意或者不能识别和认同别人的感受和需求;

-

常常妒忌别人或者认为别人妒忌自己;

-

行为或态度高傲、傲慢。

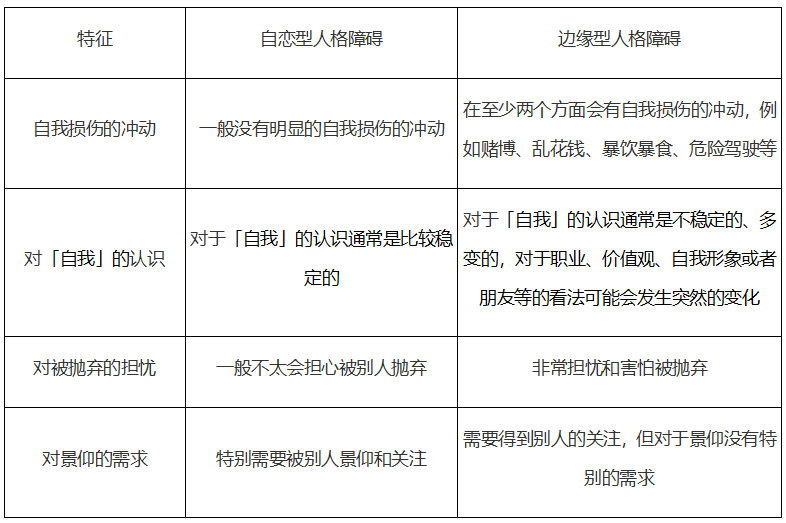

自恋型人格障碍和边缘型人格障碍有什么区别?

自恋型人格障碍没有边缘型人格障碍的某些特点。自恋型人格障碍和边缘型人格障碍都需要很多别人的关注,两种人格障碍的差异可以参考下面的表格:

自恋型人格障碍和表演型人格障碍有什么区别?

表演型人格障碍愿意被别人认为是脆弱的,这和自恋型人格障碍不同。表演型人格障碍和自恋型人格障碍都有渴望引起别人注意的特点,但是自恋型人格障碍的人希望被别人认为是「优越」的,而对于表演型人格障碍患者,如果能够获得别人的关注,他们也愿意被认为是脆弱的、需要依赖他人的。

自恋型人格障碍和偏执型人格障碍有什么区别?

两种人格障碍表现出猜疑或者疏远别人的原因不一样。自恋型人格障碍和偏执型人格障碍可能都会有对别人的猜疑或者疏远别人的表现,但是自恋型人格障碍的人主要是害怕他们的不完美或者缺点被发现,但偏执型人格障碍的人主要是害怕别人对自己有不好的企图。

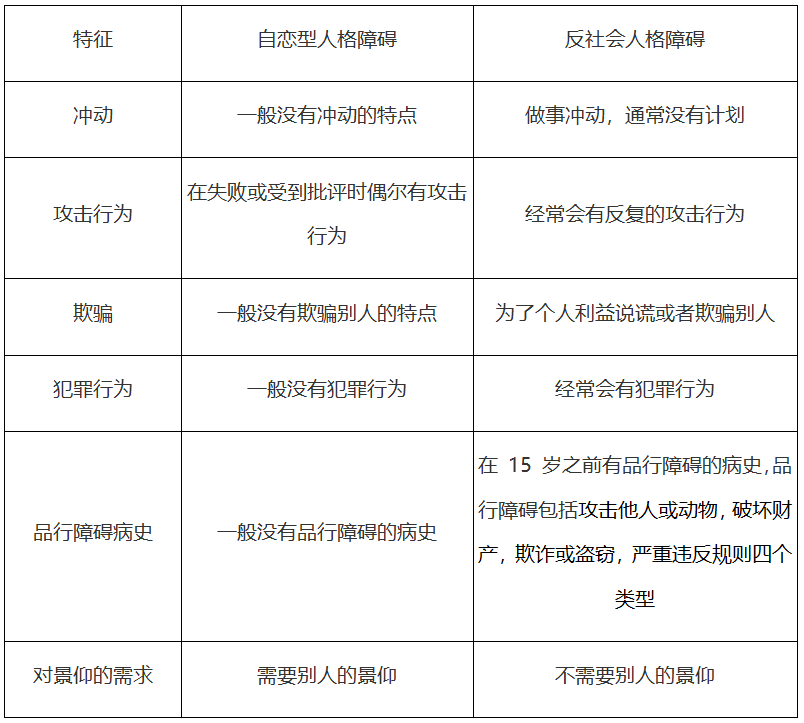

自恋型人格障碍和反社会型人格障碍有什么区别?

自恋型人格障碍和反社会人格障碍都有心肠硬、能说会道、肤浅、剥削他人及缺乏同理心的特点。两种人格障碍的差异可以参考下面的表格:

自恋型人格障碍和自恋的个性特点有什么区别?

自恋的个性特点可能是健康的,自恋型人格障碍则是病理性的。

自恋的个性特点主要表现为:

- 自我中心

- 夸大自己

- 认为别人要用特别的方式对待自己

- 对于威胁到自己形象的批评非常敏感,常常会进行回击

这些特点和自恋型人格障碍是相似的,主要的区别在于:在自恋型人格障碍患者身上,这些症状更加严重和持久,并且会带来痛苦,严重影响他们的生活、人际关系和工作。

自恋型人格障碍可以治疗吗?

有一定可能性。总地来说,人格障碍是一种长期的、根深蒂固的行为模式,因此都比较难治,自恋型人格障碍也不例外。

自恋型人格障碍的治疗最大的问题在于,因为他们希望保持自己的优越感,所以他们通常很难承认自己的问题,在治疗的过程中,当他们开始意识到自己的问题时,可能会因为害怕别人的评价,或者害怕失去控制而拒绝治疗。

但是,通过建立起安全的治疗环境和治疗关系,促进自恋型人格障碍的人产生改变的动机,症状还是有可能通过心理治疗缓解的。

自恋型人格障碍如何治疗?

目前没有针对自恋型人格的特定的治疗方式,以心理治疗为主,药物治疗可以缓解一些伴发的症状,但是需要谨慎使用。自恋型人格障碍的治疗以心理治疗为主,可以使用的心理治疗方法包括移情焦点治疗、图式治疗、团体治疗等,心理教育在自恋型人格障碍的治疗中也很重要。

移情焦点治疗主要关注自恋型人格障碍的人自恋型的防御,潜在的攻击倾向,夸大的权力感,以及对于羞耻和自卑的敏感,帮助他们更好地形成对自己的认识。

图式治疗是一种结合了多种心理治疗理论而形成的整合式的心理治疗方法。使用图式治疗来治疗自恋型人格障碍,主要是帮助他们认识到自己不良的行为模式,发展出更加合适的行为来满足自己的情感需求,同时一些不合理的思考方式也会在治疗中得到关注。

团体治疗可以给自恋型人格障碍的人提供一个相对安全的人际交往环境,从而帮他们认识到别人的看法,自己的行为等。

心理教育指的是帮助自恋型人格障碍的人了解他们为什么会有这些行为表现,帮助他们理解自己内心的情感和需求,从而带给他们一些控制感,也可以让他们更加愿意接受治疗。

自恋型人格障碍的人可以学会共情吗?

可以。自恋型人格障碍的人缺乏共情有两种不同的表现:

- 可能是能够体会到别人的情感和需求,但是并不在意

- 也有可能是无法体会到别人的情感和需求

这两种情况,都可以通过共情练习来改善;需要注意的是,患者自己必须有动机学习共情,否则他们很难学会共情。

自恋型人格障碍的低自尊可以治好吗?

可以。自恋型人格障碍的人,低自尊来源于在一些方面感到自卑,例如觉得自己不是一个合格的家长,或者觉得自己在工作上能力不足,或是觉得自己在人际交往方面表现得不够优秀等等。通过识别这些感到自卑的方面,可以有针对性地帮助患者在这些方面提高能力和掌控感,从而改善低自尊。但是需要注意的是,自恋型人格障碍的人可能会拒绝承认自己有感到自卑的方面,这需要帮助者有足够的耐心,并且帮助他们认识到,这么做的好处是什么。

自恋型人格障碍会对生活产生哪些影响?

主要是人际和工作上的影响。

自恋型人格障碍的人往往会让身边的人感到痛苦,因为他们常常为了满足自己的自尊心而贬低别人,需要别人不断的赞美,同时又忽视别人的需求,除此之外,他们还会担心被别人发现自己能力不足的地方。为此,有些人可能会选择减少和别人的交往,这些都导致自恋型人格障碍的人的人际关系受到影响,他们可能只有很少的朋友。

自恋型人格障碍的人也有可能是充满野心和自信的,当他们有相应的能力时,往往能够取得成就,但是他们无法忍受失败和挫折,所以,在有竞争的或者可能失败的情况下,他们不愿意冒险,而对于已经有过失败的工作,他们可能直接避免再次去做,这会使得他们的工作受到影响。

自恋型人格障碍的人内心其实是脆弱的吗?

是的。虽然自恋型人格障碍表现得自大,常常夸大自己的成就,并且态度傲慢,但是他们其实有着脆弱的自尊心,他们可能是自卑的,不安全的,对于失败和批评非常敏感,可能常常会因为失败而在内心批评自己。

如何和自恋型人格障碍的人相处?

保护好自己,保持好边界,理解他们的行为的原因,鼓励他们寻求专业心理帮助。

- 首先要保护好自己。自恋型人格障碍的人会通过贬低别人来满足自己的自尊心,他们不理解别人的需求,在面对别人的批评时可能还会通过语言进行攻击或者威胁,所以在和自恋型人格障碍的人相处的时候,我们首先应该做到的是保护好自己,例如尽量避免和他们发生冲突,尽量不要在语言上刺激他们等。

- 在这一前提下,我们要尽可能保持好属于自己的边界,不被卷入到自恋型人格障碍的人的世界中去,例如,当你无法忍受他们做出的一些行为时,应该试着明确地表达出来,而不是默许他们侵犯你的边界。

- 另外,要理解他们行为的原因。自恋型人格障碍的人很多行为是为了维持自己脆弱的自尊心,而不是因为你做错了什么,所以不要责怪自己。

- 最后,如果有条件的话,最好能够鼓励自恋型人格障碍的人寻求专业的心理帮助,不要试图自己解决问题,通过心理治疗,他们的症状可能会有所缓解。

自恋型人格障碍的人暴怒的时候,身边的人应该怎么做?

保护好自己,在这一基础之上保持冷静,平和而坚定地回应。

自恋型人格障碍的人暴怒的时候,有可能会做出攻击行为,因此在这种情况下,首先需要保护好自己,确保自身的安全,比如保持身体距离,避免语言上刺激对方。

其次要保持冷静,例如你可以在做出任何行为、说出任何话之前,先在心里默数五个数,尽量不要进一步刺激对方,或者自己也攻击对方,从而起争执。

在做到这两点的前提下,如果对方的暴怒是对你边界的侵犯,可以试着平和而坚定地进行回应,维护自己的边界,你可以客观地描述对方的行为,然后表达你对此的感受,并提出请求,比如,你可以这么说,「你刚才做了 / 说了・・・・・・,我感到・・・・・・,我希望你可以・・・・・・」。

怎么辨别对象是不是自恋型人格障碍?

可以通过一些表现初步判断,但是最好让专业的心理医生进行诊断。如果你的对象有下面这些行为表现,那么 TA「有可能」是自恋型人格障碍:

- 在刚接触 TA 的时候,TA 可能是非常吸引人、非常自信的;

- TA 看起来很有能力、很有成就,但是你发现实际上并不是这样;

- TA 常常希望得到你的关注、赞扬和钦佩;

- TA 常常批评你,贬低你;

- 对于你的需求,TA 往往无法意识到;

- 即使你明确表达了你的需求,TA 也常常觉得不理解,甚至表示轻蔑;

- TA 对你的态度常常是傲慢的、居高临下的。

如果你的对象有这些行为表现,那么最好能够让专业的心理医生来进行诊断,从而判断 TA 是否真的是自恋型人格障碍,请不要因为你认为 TA 具有这些表现,就简单地给 TA 贴上自恋型人格障碍的标签。

自恋型人格障碍的人知道自己有问题吗?

一般不太知道。自恋型人格障碍的人的一些行为可能是自动化的、习惯性的,他们为了获得优越的感觉而表现自己、贬低别人,但是他们可能并不是有意识的。

除此之外,他们往往不能理解别人的需求,所以也很难意识到自己的行为给别人带来的影响和痛苦。

所以,他们一般不能认识到自己的问题,甚至会觉得问题主要是因为别人,他们也基本不会因为自恋型人格障碍本身去寻求治疗。

自恋型人格障碍怎么预防?

主要是改善教养方式,给予孩子良好的成长环境。具体来说,可以做到以下几点:

- 多理解孩子的情绪,当孩子比较小的时候,通过表达孩子的情绪来帮助他们理解情绪;

- 对孩子适当地进行表扬和批评,不过度地表扬孩子,但也不能过度地批评和惩罚孩子;

- 孩子犯错的时候,不要过度责骂孩子,也不要体罚孩子;

- 尽量保持行为上的一致,特别是孩子比较小的时候,比如孩子做了某些事之后就表扬孩子,而不要有时表扬、有时批评、有时没有任何回应,这样可以给孩子营造安全、可靠的环境。

自恋会发展成自恋型人格障碍吗?

有可能。自恋的人会过度维护自己的形象,高度自我中心,忽视别人的需求和周围的环境,这种行为方式通常会让他们失去朋友,或者在工作上受挫。如果他们能够意识到这种行为方式带来的问题,及时寻求专业治疗,那么可以防止进一步发展为自恋型人格障碍。如果本人无法意识到问题,那么有可能最终发展为自恋型人格障碍。