丁香医生医学团队

丁香医生医学团队

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过皮赘是什么?

皮赘在医学上称为软垂疣、纤维上皮息肉或软纤维瘤,是正常皮肤真皮胶原纤维增生所形成的良性赘生物(图1)。它常表现为肉色、褐色甚至红色的小突起,通过一个短蒂连于皮肤。皮赘很小,一般1~5 mm,少数 1~2 厘米。

皮赘常出现在皮肤褶皱部位,如腋窝、脖子、乳房下或腹股沟。一般无不适症状。

图1 大腿上的皮赘 来源 UptoDate 版权所有 VisualDx

哪些人群更容易患上皮赘?

许多人都有皮赘,据估计,50%~60% 的成年人在一生中至少会出现一个皮赘[2],其发生率随年龄增长而增加。

皮赘常见于肥胖、糖尿病、代谢综合征及存在皮赘家族史的人群。此外,一些孕妇会在孕中期出现皮赘,但在分娩后皮赘常会缩小或消退[1]。肛周皮赘则常见于克罗恩病患者。

皮赘会越长越多吗?

皮赘是否会越长越多,取决于个人的情况。

有些人可能会随着时间的推移发现新的皮赘出现,但这并不意味着现有的皮赘会导致更多的皮赘生长。皮赘的形成可能与遗传因素、体重增加、怀孕、激素水平变化等因素相关。

因此,如果一个人的这些因素发生变化,可能会导致更多皮赘的出现。

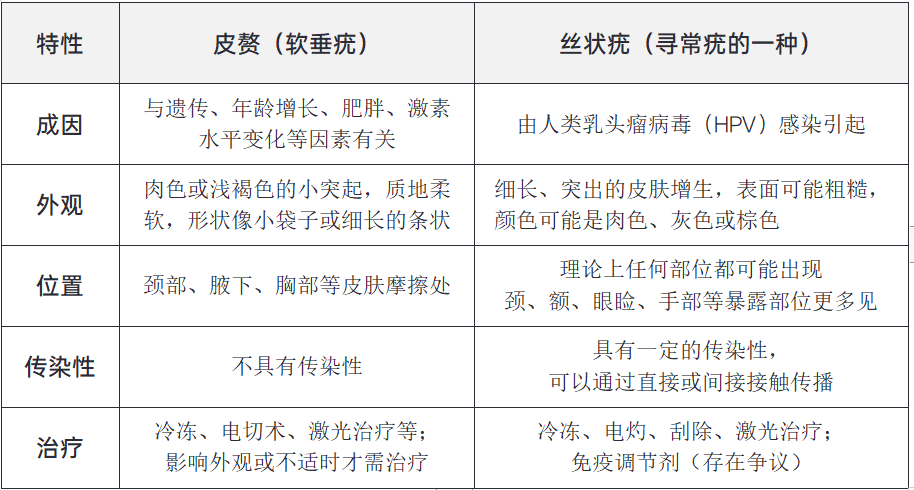

皮獒和丝状疣是一回事吗?差别是什么?

两者不同。主要差别如下:

皮赘应该去哪个科室就诊?

皮肤科或整形美容科。

皮赘有哪些常见表现?有早期迹象识别吗?

皮赘的常见表现包括:

- 外观:肉色或浅褐色的小突起,形状可以是圆形、椭圆形或细长条状。表面光滑或略微凹凸不平。大小从几毫米到数厘米不等。

- 质地:质地柔软,可以轻松移动。

- 位置:最常出现在皮肤易相互摩擦处,如颈部、腋下、胸部或大腿内侧等部位。

- 数量:单个或多个,数量可能会随着年龄的增长而增加。

- 症状:通常不适症状。若位于经常摩擦的部位,可能会感到轻微不适或疼痛。

早期迹象:在颈部、腋下、大腿内侧等部位,若出现小的(2~5mm)、柔软的、带蒂的、肉色的突起,应考虑皮赘可能,随时间推移,颜色可能加深,并有所增大。

皮赘的病因是什么?

皮赘的确切病因尚不完全清楚,但研究表明它们的形成可能与多种因素有关,包括[2][3]:

1)遗传因素:家族中有皮赘病史的人,发生皮赘的风险可能会增加。

2)年龄:随着年龄的增长,皮肤的结构和功能会发生变化,这可能促进皮赘的形成。

3)肥胖:肥胖会导致皮肤摩擦增加,从而促进了皮赘的形成。

4)激素水平变化:激素水平的变化也可能与皮赘的形成有关,如怀孕期间女性体内激素水平的波动可能导致皮赘的出现。

5)糖尿病:糖尿病患者出现皮赘的风险较高。高血糖水平可能会影响皮肤的代谢和修复过程,从而促进皮赘的形成。

6)慢性摩擦:长期的皮肤摩擦,如紧身衣物、项链等对皮肤的持续摩擦,也可能导致皮赘的形成。

皮赘会遗传吗?

可能会。家族中有皮赘病史的人,自身发生皮赘的风险可能会增加。

皮赘如何诊断?可能需要做哪些检查?

皮赘的诊断通常基于临床表现,无需血液检查、影像学检查或组织病理学检查。

当考虑存在皮赘相关病因因素时,可能会通过检测空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白等来评估糖尿病。检测血脂水平、BMI来评估肥胖情况。

皮赘怎么消除/去除/治疗?

皮赘通常不需要治疗。如果皮赘影响美观或有不适感,可以选择去除。

治疗方法包括:

- 手术:局部麻醉手术进行皮赘的切除、缝合。适于较大的病变。

- 冷冻疗法:低温冷冻治疗使皮赘坏死,适于多发性皮赘。

- 激光:主要是CO2激光去除,适合多发性或较小的病变。

- 电灼术:对皮赘进行烧灼破坏,适于较小的病变。

去除皮赘后,相同区域仍有可能出现新皮赘[1]。因此,对于肥胖、糖尿病患者,建议做好相关疾病控制,从而有助于降低皮赘再发风险。

皮獒可以自行处理吗?擦药能去掉吗?可以直接剪掉吗?

不建议自行处理皮赘。

市面上号称能去皮赘的药膏,可能含有水杨酸或其他角质溶解成分,能帮助软化皮赘,但效果通常较慢,且不一定可靠。

不可以自行剪除皮赘。使用剪刀、剃须刀等工具自行剪除皮赘,在没有适当的技术和无菌环境下,存在较高的感染风险,可能导致出血、感染甚至留下疤痕。

皮赘治疗后生活上有注意事项吗?

皮赘治疗应注意:

1)保证伤口清洁、干燥,避免抓挠;

2)避免摩擦和刺激:穿宽松、柔软的衣物,避免治疗区域受到摩擦和压迫;

3)防晒:治疗后的皮肤较为敏感,建议做好防晒,防止色素沉着;

4)观察伤口:定期观察治疗区域的愈合情况,如有红肿、渗液、发热等异常症状,及时就诊;

5)饮食:均衡饮食,对于肥胖、糖尿病等人群,应调整饮食以控制体重和血糖,从而降低皮赘发生风险;

6)戒烟限酒

7)特殊护理

- 手术:手术缝合至拆线后24~48小时内,切口不能沾水。

- 冷冻疗法:治疗后会起水(血)泡,大约72小时后逐渐变小,不要自行挑破,以免引起感染,并保持水泡周围皮肤干燥。

- 激光治疗:激光治疗后应保持伤口干燥、清洁,一周内不能沾水。1-2周痂皮会自行脱落,不能强行撕痂。

皮赘可以预防吗?如何预防?

皮赘无法完全预防,但可以通过一些生活方式调整和管理来降低其出现的风险。包括:

- 保持健康体重:BMI建议控制在18.5~24.0;

- 控制血糖水平:饮食、生活方式及药物来控制血糖及治疗糖尿病;

- 避免皮肤摩擦:穿宽松柔软的衣物,避免佩戴过紧的项链、手链等;

- 防晒:长期紫外线照射可能会对皮肤造成伤害及光老化,增加皮赘风险。外出时应注意防晒。

http://www-uptodate-cn-s.webvpn.zju.edu.cn:8001/contents/zh-Hans/overview-of-benign-lesions-of-the-skin?search=%E8%BD%AF%E5%9E%82%E7%96%A3&source=search_result&selectedTitle=1%7E67&usage_type=default&display_rank=1 最后更新:2024-04-12

[2] Pandey A, Sonthalia S. Skin Tags. 2023 Jul 31. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 31613504.

[3] Belgam Syed SY, Lipoff JB, Chatterjee K. Acrochordon. 2023 Aug 8. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 28846244.

[4] 张学军,郑捷. 皮肤性病学,第9版[M].人民卫生出版社.2019:70-72