丁香医生医学团队

丁香医生医学团队

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过皮角是什么?

皮角是皮肤表面生长的角状赘生物,形似动物的角,故名为「皮角」。

皮角多在其他皮肤病基础上出现,包括良性、癌前病变或恶性皮肤病变。常见于脂溢性角化病、寻常疣、汗孔角化病、毛根鞘瘤或早期皮肤鳞状细胞癌等皮损上重叠发生的角化过度[1][2]。

皮肤角化病就是皮角吗?

不是。

皮肤角化病是一类影响皮肤角质层的疾病,表现为皮肤过度角化,导致皮肤变厚、硬化或形成鳞屑,包括毛囊角化病、毛周角化症、掌跖角化症、汗孔角化症等[2]。

而皮角是一种临床形态学诊断,不能简单地将其与所有皮肤角化病等同起来。

皮角发生率高吗?

皮角为少见的疾病,主要发生在40岁以上人群,目前仅见个案报道,其真实发病率和患病率尚无报道[3]。

哪些人群更容易患上皮角?

皮角多发生于40岁以上中老年,男性多于女性。

老年人由于表皮变薄,附件萎缩,皮脂腺分泌减少,使皮肤的抗病能力降低。

日光可能是诱发的重要原因之一,因此曝光部位多发,但理论上皮角可以发生在任何部位,包括非曝光部位,所以日光不是唯一因素。

因此,皮角总体上多见于经常日晒的老年人,以农民和室外工作者居多[3]。

皮角应该去哪个科室就诊?

皮肤科,整形外科。

皮角有哪些常见表现?有早期迹象识别吗?

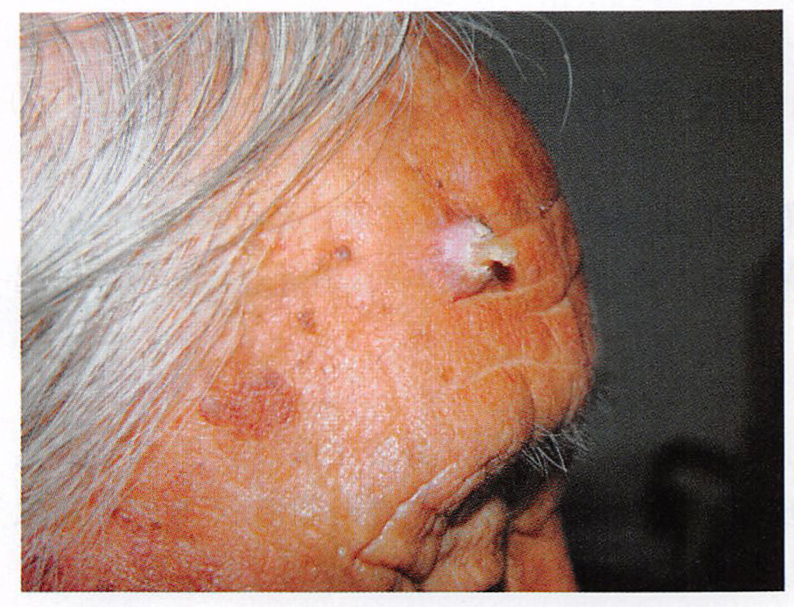

皮角最常表现为类似角状的突起物(后附图),一般无明显自觉症状。

具体特征包括[2][5]:

- 部位:可发生于身体任何部位,最常见于面部、头皮、颈、前臂和手背等常日晒的部位,也可见于眼睑、躯干、龟头等处。

- 大小:通常长数毫米至数厘米。

- 形态:单发的(少数亦可多发)圆锥形或圆柱形突起,基底较宽且硬,而突起团块高度多大于直径的一般,呈笔直、弯曲或扭曲状,较大者可如羊角状或分支成鹿角状。皮角表面多粗糙,呈淡黄色、褐色或褐黑色,质硬。

- 症状:病程缓慢,一般无明显瘙痒、疼痛感等自觉症状。若基底部炎症明显,出现潮红、充血或浸润时,提示恶变可能。

有助于早期识别皮角的迹象包括:

- 皮肤变化:在原有皮损基础上出现小的、硬的、凸起的结节,逐渐发展成角状凸起。

- 粗糙感:皮肤表面可能变得粗糙,有轻微鳞屑或脱皮现象。

- 色素沉着:早期皮角周围的皮肤可能出现色素沉着,呈轻微红色或棕色。

图片来源:参考文献 [2]

皮角会发生癌变吗?提示癌变的症状有哪些?

存在可能性,但皮角与恶性疾病的关系有待进一步阐释,包括发生恶变、本身伴发了其他恶变以及继发于恶变。

据一项对 643 例病例的研究所示,皮角与良性病变(疣、脂溢性角化、传染性软疣、内翻性毛囊角化病)的相关性为61%,而与癌前病变(鲍温病、日光性角化病)及恶性病变(基底细胞癌、鳞状细胞癌、卡波西肉瘤)相关性为39%[6]。

皮角的恶性转化可能与慢性刺激、高龄、日光暴露、男性、手术创伤、包茎等因素相关[7][8]。

目前没有特征可以明确或排除癌变,但皮角若存在以下特征要考虑癌变,尤其是鳞状细胞癌可能[9][10]:

- 疼痛

- 大体积

- 基底部硬结

- 基底宽,皮角的高度小于基底部直径

- 基底部发红

- 快速生长而缺乏梯状结构

- 特殊部位:鼻子、耳朵、手背、头皮、前臂、面部和阴茎。

皮角的病因是什么?

皮角的病因尚不明确。

皮角是良性、癌前病变及恶性皮肤病变的继发性表现。脂溢性角化病是皮角最常见的良性病因,其他病因如:HPV等皮肤病毒感染、慢性刺激、血管瘤等。光化性角化病是皮角最常见的癌前病变病因,而鳞状细胞癌是最常见的恶性病因。

虽然皮角的确切形成机制尚不清楚,但可能与皮肤衰老、光损伤和随后的上皮功能障碍相关[3]。

皮角如何诊断?可能需要做哪些检查?

皮角的诊断,主要靠病史、体格检查、皮肤镜检查以及皮肤组织病理学检查[3]。

- 病史:医生可能会询问病史,包括皮角的出现时间、生长速度、是否有疼痛或出血等症状,以及是否有长期日光暴露、慢性炎症、遗传性疾病等风险因素。

- 体格检查:包括对皮肤损害的视诊和触诊,包括其大小、形状、颜色、质地和位置。皮角通常是一个坚硬、锥形或圆柱形的突起物,表面粗糙。

- 皮肤镜检查:可以放大皮角的表面,观察其细微结构,有助于初步判断其性质。如基底部红斑(与边界5mm内的皮肤相比,皮角基底部有红斑区域)提示恶性潜能。

- 皮肤组织病理学:皮肤活检或全切后进行病理学分析,是确诊皮角及其潜在病变的金标准,有助于确定进一步治疗方案。

- 其他检查:X线、CT扫描或B超,少数情况下用于评估皮肤病变深度和范围。血液检查:用于排除其他系统性疾病等。

皮角如何治疗?

皮角的治疗分为两个阶段,一是明确基础皮肤病变良恶性,二是根据性质确定治疗方案。

手术是主要的治疗方法,其他治疗手段包括药物治疗、激光治疗、冷冻治疗等。需要注意的是,即使采取非手术治疗手段,也建议对皮角基底部进行组织病理学检查[3]。

- 手术治疗:手术方式是完整切除皮角、基底部,通常在局部麻醉下进行。当怀疑存在恶性病变时,可能要进行更广泛的切除,以确保彻底清除病变组织。切除的皮肤组织行病理学检查,以进一步明确性质。若病理检查有癌变,则需要进一步检查与治疗。

- 药物治疗:外用维A酸或口服阿维A以减少角质增生、抑制表皮细胞增生活跃。[11]。

- 其他治疗

- 激光治疗:如二氧化碳或掺钕钇铝石榴石激光(Nd:YAG),可以烧除较小的良性皮肤病损,美容效果较好。

- 冷冻治疗:对局部组织冷冻使其坏死并最终脱落,但无法保证彻底清除,仅使用较小且浅表的良性皮角,一般不推荐。

皮角一定要治疗吗?什么情况下可定期随访?

不一定。

在专业评估及活检明确皮角基底部是良性病变(如脂溢性角化),且没有引起明显不适,没有影响外观或功能,可以选择不立即治疗,而是定期随访。

具体情况包括:

- 皮角较小且稳定:皮角直径/高度不超过 1 厘米,在一段时间内没有明显增大迹象;

- 无不适症状:无疼痛、出血、感染等症状;

- 无功能或美观影响:皮角的位置不影响日常生活,如走路等,且不影响外观;

- 无癌变的高危因素:如基底部宽、硬结、发红,疼痛,特殊部位皮角,长期紫外线暴露、慢性炎症刺激,或存在皮肤恶性病变家族史等。

建议每 3-6 个月随访,体格检查、皮肤镜检查来评估变化。平时也应可以拍照记录皮角形态,以便于及时发现异常。当发现皮角迅速增大、出血、疼痛或其他异常症状,应及时就医。

皮角患者在生活中需要注意什么?

主要有以下注意事项:

- 日常需注意防晒。

- 避免摩擦刺激、抓挠皮肤病损部位。

- 避免自行处理,切勿自行用剪刀或其他工具切割皮角,以免引起感染或加重病情。

- 密切观察:密切皮肤病损部位的变化,若出现皮角迅速增大、出血、疼痛或其他异常症状,应立即就医。

- 定期随访:根据病损性质和医生建议定期复查(一般3-6个月,具体视病变性质决定),包括体格检查和皮肤镜检查。

- 饮食:无特殊忌口,饮食上注意均衡,摄入足量维生素、矿物质。

- 戒烟限酒:吸烟和过量饮酒可能增加皮肤老化、皮肤病变风险。

皮角可以预防吗?如何预防?

注意防晒,有一定的预防效果。

由于暴露在阳光下的部位更容易受到影响,因此防晒措施非常重要。日晒较强时或需要长期暴露在阳光下时,建议选择防晒霜、防晒伞、防晒服等必要的防晒措施。

此外,若有原发性皮肤疾病,建议及时皮肤科就诊。

皮角会遗传吗?

皮角本身并不是一种遗传性疾病。

但是部分与皮角相关的基础皮肤病变可能有遗传倾向,如毛囊角化症、掌跖角化病等。或者由于家庭成员具有类似的生活环境、习惯以及皮肤条件而呈现出一定家族聚集性(如长期日晒等)。

[2] 张学军,郑捷. 皮肤性病学,第9版[M].人民卫生出版社.2019:199.

[3] Thiers BH, Strat N, Snyder AN, Zito PM. Cutaneous Horn. 2024 Feb 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 33085427.

[4] 刘斌钰,刘斌焰,刘宏,等.皮角文献分析[J].山西大同大学学报(自然科学版),2014,30(01):48-51+68.

[5] 王宝玺. 临床医学皮肤病学[M]. 中国协和医科大学出版社. 2017:349.

[6] Yu RC, Pryce DW, Macfarlane AW, Stewart TW. A histopathological study of 643 cutaneous horns. Br J Dermatol. 1991;124:449–52.

[7] Karthikeyan, Thappa DM, Jaisankar TJ, Balamourougane, Ananthakrishnan N, Ratnakar C. Cutaneous horn of glans penis. Sex Transm Infect. 1998;74:456–7.

[8] Vanik S, Mehta S, Shah R, Trivedi P, Rathod P, Bhatt S. Giant Cutaneous Horn: Is It a Tip of An Iceberg? Two Case Reports and a Review of Literature. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2022 Dec;74(Suppl 3):5432-5435. doi: 10.1007/s12070-021-02719-1. Epub 2021 Jul 6. PMID: 36742859; PMCID: PMC9895721.

[9] Tina Tian. Cutaneous horn. DermNet. 2013.

https://dermnetnz.org/topics/cutaneous-horn?spm=5176.28103460.0.0.40f75d27mh5BKe

[10] Kimura R, Sugita K, Goto H, Yamamoto O. Squamous Cell Carcinoma Manifested as a Cutaneous Horn: A Key to Early Detection. Yonago Acta Med. 2018 Jun 18;61(2):140-141. doi: 10.33160/yam.2018.06.007. PMID: 29946221; PMCID: PMC6015795.

[11] 汪晨,相广财,王纪英,等. 巨大寻常疣并发皮角[J]. 临床皮肤科杂志,2008,37(2):84-87. DOI:10.3969/j.issn.1000-4963.2008.02.006.