丁香医生医学团队

丁香医生医学团队

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过食物不耐受是什么?

广义的食物不耐受是指重复出现的对特定食物或食物成分产生的不良反应,原因包括免疫反应、酶缺乏(如乳糖酶缺乏)、药理作用、激惹反应、毒理反应等。

狭义的食物不耐受指人体免疫系统把某种食物当成有害物质而产生的过度保护性免疫反应,产生食物特异性 IgG 抗体,IgG 抗体与食物颗粒形成免疫复合物,从而引起炎症反应 [1]。

食物不耐受有什么特点?

食物不耐受的发病人群较广泛,可发生于任何年龄段人群;发病率也较高,其中婴儿和儿童发病率高于成人;不同性别、年龄的患病情况有所不同,其中女性和青少年程度较重。

多数食物不耐受的患者表现为胃肠道症状和皮肤反应,不同的人对同一种食物的不耐受反应也可能是不相同的,发生食物不耐受的患者也可以同时对多种食物产生不耐受的现象[3,4]。

食物不耐受常见吗?

食物不耐受在生活中也比较常见,但是由于食物不耐受的起病较隐匿,涉及的食物也较多,因此在日常生活中很容易被忽略[5]。

临床常见的食物不耐受有以下几种:

- 乳糖不耐受

摄入的乳糖需要被乳糖酶分解成单糖后才能被吸收, 当摄入含乳糖较高的牛奶、母乳等后,由于机体内的乳糖酶缺乏,乳糖不能被有效分解吸收而引起的腹泻、腹痛、腹胀等消化道症状 ,中国人是乳糖不耐受的高发人群[6]。 - 组胺不耐受

组胺代谢酶水平或活性降低使组胺降解能力受损,摄入富含组胺的食物(如鱼类、奶酪、腊肉、菠菜、茄子等)会引起外源性组胺增加,导致体内组胺蓄积,会诱发一系列类似过敏反应样的症状[7]。 - 水杨酸盐不耐受

食物中含有的水杨酸盐导致前列腺素的合成减少,患者机体还伴随白三烯代谢的活化,造成白三烯的代谢产物增加,从而引发呼吸系统疾病和造成胃肠胀气和腹泻[2]。富含水杨酸盐的食物有蔬菜、水果、杏仁等。

食物不耐受有哪些常见的临床表现?

食物不耐受的临床表现多样,涉及全身多个系统,常见的临床表现有以下几个方面[1]:

- 消化系统:恶心、腹痛、腹泻、便秘、口臭、嗳气、打嗝、胀气等;

- 皮肤:湿疹、皮疹、荨麻疹等;

- 神经系统:焦虑、忧郁、头疼、注意力不集中、暴躁易怒、坐立不安等;

- 呼吸系统:慢性咳嗽、哮喘、咽喉疼痛、鼻后黏液分泌、慢性鼻窦炎等;

- 肌肉骨骼:关节炎、关节疼痛等;

- 泌尿生殖系统:尿频、尿急、阴道瘙痒等;

- 心血管系统:胸部疼痛、心律失常、高血压、心跳加速等。

此外,目前发现与食物不耐受有关的疾病有肠易激综合征、皮炎和偏头痛。

食物不耐受发生的原因有哪些?

造成食物不耐受的原因主要包括以下几个方面:

- 缺乏消化某种食物的酶

常见的有缺乏消化麸质的酶造成的麸质不耐受、缺乏乳糖酶造成的乳糖不耐受等[1]。 - 食物成分的药理性反应

食物中的某些成分会产生类似药物的反应,从而造成食物不耐受的症状。比如:食物中的水杨酸盐类物质、果干中加入的防腐剂亚硫酸盐类物质等[1]。 - 存在消化道功能异常的问题

胃肠动力不足会造成碳水化合物的发酵异常,从而产生食物不耐受症状[1]。

食物不耐受的发生可能还受到以下因素的影响[5]:

- 遗传因素;

- 大量、频繁的吃同一种食物;

- 进食速度太快;

- 摄入食品添加剂、色素等;

- 消化不良;

- 服用药物;

- 肠道免疫力低下;

- 压力过大。

食物不耐受可能由哪些食物引起?

引起食物不耐受的食物种类多样[8]:

- 在欧洲国家, 常见的引起食物不耐受的食物为坚果、花生、芹菜、水果;

- 澳洲主要为牛奶、大豆、花生、鱼;

- 地中海国家为小扁豆;

- 在亚洲国家,最常见为乳糖不耐受,其发生率可高达 90% 以上;

- 在我国最主要的三种不耐受食物依次是鸡蛋、螃蟹、牛奶。

食物不耐受的诊断需要做哪些检查?

-

血清特异性IgG抗体检测

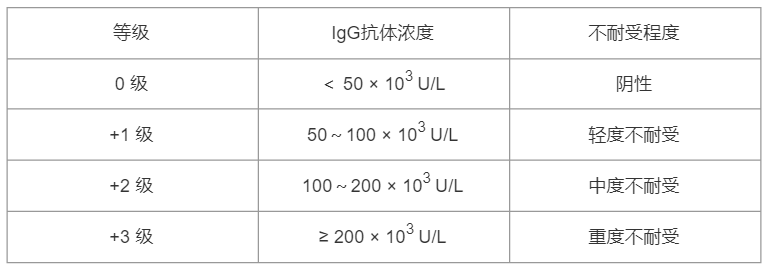

主要是通过酶联免疫吸附法(ELISA)检测被检者血清中的 IgG 浓度,针对特异性 IgG 抗体浓度的不同,可以把检测结果分为 4 个等级 [4]:

目前血清食物特异性 IgG 抗体检测有两种方式:- 常见 14 项食物:牛肉、牛奶、鸡肉、猪肉、鳕鱼、大米、玉米、虾、蟹、大豆、鸡蛋、西红柿、蘑菇、小麦[5]。

- 全部 90 项食物:龙虾、燕麦、柠檬、球叶莴苣、小米杏仁、蘑菇、杂色豌豆、麦芽、椰菜、苹果、利马豆、鳄梨、橄榄、香蕉、洋葱、橘子、牡蛎、牛肉、大麦(全麦粒)、越橘、欧芹、马铃薯、芥菜籽、荞麦、花生、黄油、美式乳酪、猪肉、菠萝、蔗糖、卷心菜、大米、桃、胡萝卜、哈密瓜、腰果、黑麦、菜花、红花籽、芹菜、鳟鱼、蛤、切达干酪、鸡肉、扇贝、芝麻、红辣椒、虾、鳎鱼、肉桂、巧克力、菠菜、大豆、鳕鱼、沙丁鱼、咖啡、南瓜、草莓、可乐豆、玉米、葵花籽、青豆、白软干酪、牛奶、甘薯、螃蟹、瑞士硬干酪、黄瓜、红茶、烟草、大马哈鱼、茄子、大葱、酸乳酪、西红柿、羊奶、火鸡、葡萄、金枪鱼、柚子、小麦、黑胡桃、嫩豌豆、青椒、大比目鱼、啤酒酵母、蜂蜜、面包酵母、蛋 (蛋白 / 蛋黄) [9]。

抗体检测结果阳性说明体内对该食物有异常免疫反应,应该忌食相应食物;由于食物抗原成分经烹调、消化后易发生改变,检测阴性不能完全排除诊断,所以对于食物不耐受检测结果应结合病史、临床症状等多方面进行全面分析[1]。

-

食物激发试验

- 开放性食物激发试验:医生和患者均知道试验时摄入的食物种类,患者能够看到试验食物的形状,且能尝出其味道[10]。

- 单盲食物激发试验:用食物模拟、混合食物、食物蛋白提取物胶囊等方法将试验食物隐藏,进行 1~2 次试验,医生知道食物的种类,患者不清楚,且尝不出试验食物的味道,看不出试验食物的外观[10]。

- 双盲安慰剂对照食物激发试验,这是诊断食物不耐受的金标准。

用食物模拟、混合食物、食物蛋白提取物胶囊等方法将试验食物隐藏,分 2 次进行试验,分别含有试验食物和安慰剂。食物由第三方如营养师准备,医生、患者及患者家属均不知道试验过程中给予的是试验食物还是安慰剂[10]。

激发试验开始前,需停用一切可影响试验结果的药物(如组胺、激素等)1~2 周,并回避所有可疑会导致不耐受的食物 2~4 周。

将可疑不耐受食物以不引起症状的量加入普通食物中,并逐渐加至常量,注意每次只能添加 1 种可疑食物。每次加量应仔细观察相应的临床症状,监测生命体征。一旦出现有关临床表现时即停止试验。可疑食物诱发出症状即为阳性,可确诊为食物不耐受 [1]。

食物不耐受和食物过敏有什么区别?

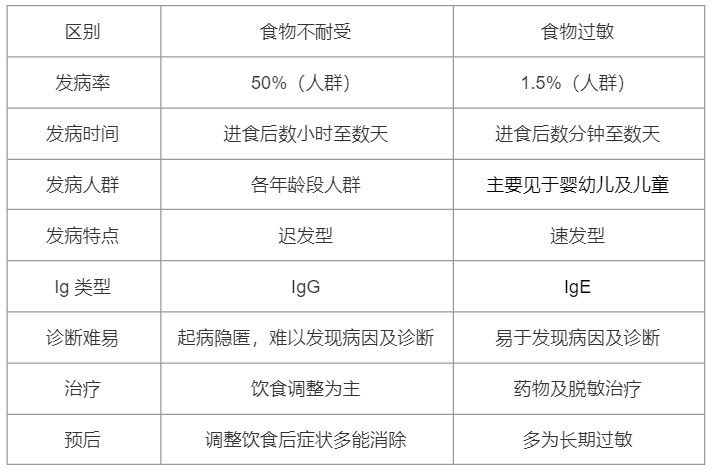

食物不耐受和食物过敏的区别有以下几点[4,11,12]:

食物不耐受如何治疗?

营养治疗过程中需要注意膳食平衡,以同等营养价值的食物替换不耐受的食物,保证食物能够提供充足的能量和营养素,预防和避免因食物不耐受引起如摄入不足、吸收障碍等问题导致的营养不良[1]。

营养治疗主要有有以下几个方面:

- 限制含有不耐受食物成分的食物

当已明确对某种食物或食物成分不耐受,需避免或限制摄入这种食物或食物成分。如乳糖不耐受患者则需限制含有乳糖的所有食物,包括牛奶、奶酪、奶油、冰激凌等[1]。 - 补充相应酶类

当人体缺乏消化某种食物成分的酶时,会导致无法对该食物成分进行分解吸收,从而导致患者出现一系列食物不耐受的症状。如乳糖不耐受患者可以在进食含乳糖食物前,外源性补充乳糖酶制剂,可以帮助肠道分解乳糖,从而避免乳糖不耐受的发生[1]。 - 替代配方食品选择

可选择完全不含有或者通过加工去掉不耐受食物成分的食品,避免摄入该不耐受食物成分。如乳糖不耐受患者则可以通过选择无乳糖或脱乳糖替代配方食品满足日常需要[1]。

目前认为调整饮食是治疗食物不耐受的最佳途径,通过对患者进行相应的饮食干预可以在一定程度上减轻患者的症状,甚至使症状完全消失[4]。

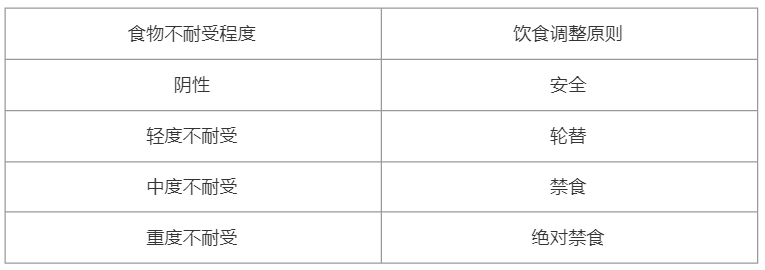

食物不耐受的分级标准所对应的饮食调节原则如下[13]:

- 轮替:轮替的食物一般是 IgG 抗体比正常水平高,但没有达到必须禁食的食物,如轻度不耐受的食物,可以将这类食物加入我们的日常饮食来。但是这一类食物不能随便吃,应该间隔一段时间,一般两次进食要间隔 4 天以上,例如 1 号吃了这一食物,可以到 5 号之后再吃它[5]。

- 禁食:要求患者严格不吃引起食物不耐受的食物,并且有相关成分的食物也不能食用[5]。

因不耐受而禁食的食物永远不能再吃了吗?

不是,可以重新尝试吃。

因不耐受而禁食的食物一般是中度不耐受,可以尝试食物轮替,重新试着吃不耐受的食物。中度不耐受应将相应食物从饮食中剔除 3 个月后再每 4 天轮替进食一次,重度不耐受则需剔除 6 个月后再进行。

注意在轮替饮食过程中,仍应遵循每次只添加 1 种不耐受食物的原则,逐一将不耐受食物重新纳入饮食。如轮替过程中没有出现食物不耐受的症状,那么就可以重新食用这种食物,否则还是需要停止食用或禁食[1]。

食物不耐受在生活中应该注意什么?

食物不耐受在生活中要注意以下几点[5]:

- 对于已经明确的或者通过轮替饮食仍不能重新纳入饮食的不耐受食物,需要避免摄入。

- 需要学会阅读食品标签,养成看包装上食物成分的好习惯,查看加工食物、配料、调味料和添加剂会不会导致食物不耐受的发生;对于成分标识不清楚的食品,可以询问厂家或销售人员,或者谨慎一点选择不吃。

- 乳糖不耐受在生活中较常见,为避免乳糖不耐受的发生,可以选择喝酸奶,在牛奶中加入乳糖酶,不空腹喝奶,喝牛奶的同时摄入馒头、鸡蛋、面包等。

食物不耐受如何预防?

- 为防止食物不耐受带来的不良健康影响,可提前进行血清特异性 IgG 试验。根据检测结果,将食物分为忌食、轮替对应采取治疗[1]。

- 养成查看食物成分表的良好习惯,从而发现其中可能含有的某些能引发不耐受症状的食物或成分[1]。

- 不吃引起食物不耐受的食物,并且有相关成分的食物以及各类加工食品也不能食用。