范运柱小儿内科主治医师

王秋华小儿内科主治医师

发布时间 2019年08月09日

最后修订时间 2023年08月10日

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过体位性扁头是什么病?

体位性扁头,也有叫体位性偏头、体位性斜头、位置性斜头畸形等,叫法不一,主要发生于婴儿期,以 7~12 周龄最常见,是因姿势的原因导致头颅骨畸形,变得扁或斜,显得不对称,即是我们俗称的「头睡扁了」、「睡扁头」等,不是目前大众审美标准的「圆头」。更标准的术语应称「体位性颅骨畸形」。

20 世纪 90 年代以来,临床上发现颅骨不对称儿童数量增加,尤其是枕骨扁平(扁头),这个可能跟美国儿科学会(AAP)推荐婴儿睡眠应以仰卧体位有关。不过仰睡虽然有一些颅骨畸形的风险,但可以降低婴儿猝死综合征的发生率。

体位性扁头一般在 4 个月时达到高峰,并将在 6 个月大时开始出现明显改善。所以因外力作用,如长时间平躺而缺乏趴卧和翻身活动等导致的体位性颅骨畸形通常是良性的、为可逆的头部形状异常。

80% 以上体位性颅骨畸形的婴儿可在 2 岁前长为「圆头」,不会导致脑部发育和智力异常,不需要外科手术干预,这点与颅缝早闭导致的病理性头颅畸形不同。

体位性扁头有什么症状?

体位性扁头,顾名思义,就是本应该是类圆型的头颅骨变得扁平了,可在某个或多个方位的颅骨同时出现扁平。

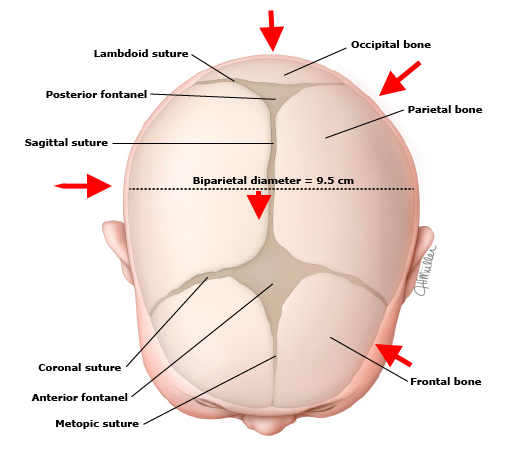

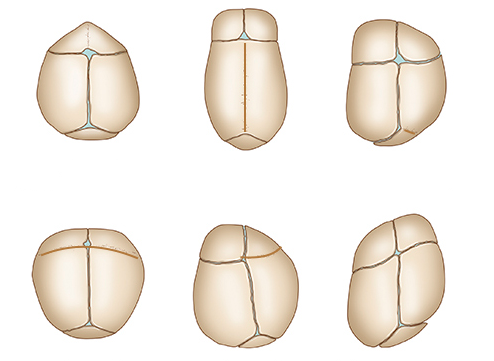

如下面的新生儿囟门颅缝图(图 1),当囟门、颅缝未长合期间,由于不同方向受力或多方向同时受力,受力侧头颅骨会出现不同程度的扁平,导致颅骨畸形,从而出现扁头、斜头、偏头、短头、尖头等不同形状表现(如类似图 2 的形状)。

(图 1 来源:UpToDate 临床顾问)

(图 2 来源:自UpToDate 临床顾问)

体位性颅骨畸形最常见的是头颅骨的枕后部扁平,然后是颞侧(即头部耳朵一侧)扁平 / 斜,也有其它不同方位的颅骨扁平 / 歪斜,更有头顶变扁平的案例,又叫体位性短头畸形,即头颅在长度上缩短,往前后、左右方向变宽度。

体位性扁头是什么原因导致的?

-

大多数在出生时发现的颅骨畸形,如枕骨的扁平或颅骨的不对称等,可能是由于在子宫内或在出生过程中,受到作用于头部的机械力量因素引起。

常见原因有子宫收缩、产程过长、产道挤压、多胞胎、过期妊娠、羊水过少、臀位或横位等出生,或产钳钳产、真空吸引产等助产有关。这些畸形大多在出生后的几个月内会自行改善。 -

出生后发生的体位性颅骨畸形,即体位原因,主要因为婴儿长时间仰睡,甚至白天也是以平躺活动为主,颅骨固定位置持续受力,导致的颅骨畸形,其中枕骨扁平最为常见。

这些畸形可自行改善,也可通过正确的教育、改变体位、后天活动和外力塑形可以得到纠正。如果出现无受力原因且不常见的颅骨畸形,需要排除非体位性的病理因素。

新生儿、婴儿头颅有什么生理特点?

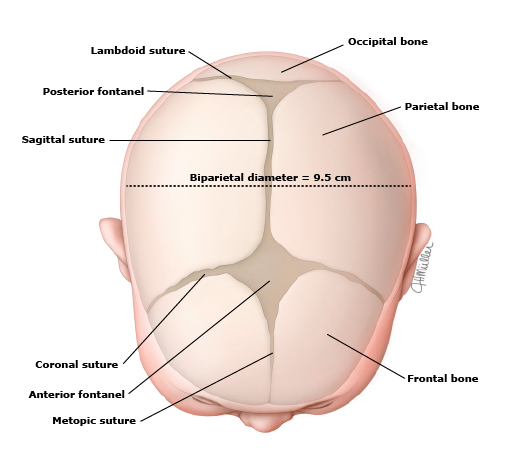

新生儿头颅由被骨缝分开的骨板组成,这种结构使头颅骨柔软而有弹性,很容易受压变形。而且头颅在出生时能短暂变形,有利于顺利出生,并能适应将来大脑的生长。(图 3)。

(图 3 来源:UpToDate 临床顾问)

而婴幼儿囟门和颅缝则按特定的方式和时间闭合:

-

后囟多数在出生后 2 个月内闭合,前囟多数在 2 岁前闭合;

-

图 3 显示的横、竖的颅缝,基本都也在 22~26 个月内闭合;

-

早产儿囟门闭合的时间往往会延后,而头皮肌肉纤维组织的生长可能会比囟门闭合提前数个月;

-

还有腭部、额鼻部、顶颧骨部的颅缝,要在成年期颅面生长结束后才闭合。

体位性扁头的宝宝头型还能发生改变吗?

可以改变,头围的增长会持续至成年后。如非洲的锥头族就是通过后天手段进行塑形。且当头围增长越快,头型变化也越明显。

基于上述生理特点,因纤维组织的生长的原因,有时候我们手摸发现宝宝的囟门、颅缝「闭合」了时,并不一定是真的闭合了。即使主要的囟门和颅缝闭合了,也还有摸不到的颅缝未闭合,头围仍然会持续增长至成年后。

一份发表于 2004 年的研究显示,在 6 周、4 个月、8 个月、12 个月和 24 个月的婴儿体位性颅骨畸形的患病率分别是 16%、20%、9%、7% 和 3%,说明婴儿在自然成长过程中头型会渐渐发现变化,并趋向于先天的「圆头」。

但也有极少数体位性扁头的孩子会持续到青春期,甚至成年。

另一份 2013 年的研究表明,7~12 周的体位性扁头的患病率是 47%。这点跟美国儿科学会主张婴儿仰睡有一定关系。

总的来说,在 2 岁前,特别是 1 岁前,头围增长最快的时候,婴幼儿头型还有较大的重新塑形空间。

体位性扁头(体位性颅骨畸形)如何诊断?

体位性扁头主要是根据出生时的情况(出生时的头型同时会受到头皮血肿、产瘤的影响)、出生后的头型变化进展和体格检查来临床诊断。

-

耳朵的位置是判断体位性扁头的最常用的查体依据,体位性扁头耳朵会偏离扁平区域(见图 4 右);

-

头颅彩超、颅骨平片有助于排除颅缝早闭导致的颅骨畸形;

-

CT 检查不常规用于诊断体位性扁头,只有病史、临床查体和彩超无法确定具体病情时,还需评估颅缝、脑部解剖结构及其它可能有问题的异常结构,才进行此检查。

体位性扁头需要与什么疾病鉴别?

-

先天性斜颈:先天性斜颈也可能会造成体位性扁头,主要是因为头颈部转动受到限制,总是偏向一侧导致。大部分先天性斜颈患儿的外观可以发现颅面不对称,只有少部分不太明显。通过医生查体和颈部肌肉彩超鉴别。

-

姿势性斜颈:跟体位性扁头类似,是姿势偏好的原因导致斜颈,同时又会诱发体位性扁头(斜头)。通过医生查体和颈部肌肉彩超鉴别。

-

颅缝早闭导致的头颅畸形:颅缝早闭限制了颅骨的生长方向,导致了头颅畸形,跟体位性扁头表现类似,通过病史、查体、彩超、颅骨平片或 CT 检查,可以协助鉴别。

-

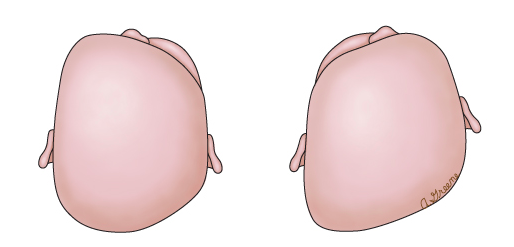

如图 4,在后侧体位性斜头畸形中,耳朵偏离扁平区域,即向前移位(如图 4 右);而后侧颅缝早闭的斜头畸形中耳朵的位置可能是对称性的,少数也可能偏离或偏向颅缝早闭一侧。

-

同时,向下看头顶,体位性斜头畸形除了同侧耳向前移位外,还形成一个近似平行四边形(图 4 右),除了枕骨区域单侧变平外,还有同侧额顶(前额)部隆起和颧骨突出。

-

如果体位性斜头畸形的诊断不确定,可以用颅骨平片或超声检查确认颅骨缝是开放的。

(图 4 来源:UpToDate 临床顾问)

体位性扁头到什么科室就诊?

儿科、儿童保健科、小儿神经外科、小儿颅面外科

体位性扁头怎么治疗?

目前体位性扁头治疗方法主要有:纠正体位、受力方向调整和锻炼、颅骨矫形(头盔)及手术矫形。

纠正体位,预防兼治疗

-

让宝宝仰卧位睡觉,左右交替侧头(即枕后部左右交替受力)。

-

宝宝白天清醒时,至少要花 30~60 分钟 / 天,保持俯(趴)卧,每次时长按宝宝能力而定。父母需要在旁边保证安全,同时趴卧用的垫子应该结实,不能太过柔软,以免影响宝宝身体控制和支撑。

-

除了睡觉或外出需要,尽量减少让宝宝保持仰卧的机会,如躺在婴儿车、摇篮、婴儿秋千等上。

每日常规的俯(趴)卧,不仅可以预防体位性扁头,或者减少其进展,还有利于提高 15 个月龄前的婴幼儿的发育商。当宝宝 6 个月左右,可以坐、爬时,清醒时仰卧时间少,同时纠正斜颈问题,体位性扁头可以得到明显改善。

受力方向调整和锻炼

-

如果已经发生扁头时,可以调整宝宝睡眠体位,使头部的圆形部分靠在床垫上,扁平部分与床垫分开。

-

可以改变婴儿床的位置,让宝宝多向非扁平的一侧转头,以便看到父母和房间里的其他人或物。

-

如果宝宝有斜颈,需要同时治疗干预,以减少因斜颈导致头部保持在扁平一侧的时间。姿势性斜颈需要进行适当的颈部左右点头运动,以缓解姿势性斜颈导致的颈部肌肉僵硬,必要时至儿童保健科就诊,由专业治疗师进行治疗。

-

根据实际情况,尽可以增加宝宝的俯(趴)卧时间。

颅骨矫形(头盔)

-

因为大部分婴儿在 6 个月大的时候会好转,所以对于小于 6 个月的婴儿,应该尝试上述两步。

-

如果家长自觉得严重的扁头,或经儿科、保健科医生评估建议转诊,由具有经验的小儿神经外科医生或颅面外科医生评估、诊断和指导后续管理,其中包括颅骨矫形(头盔)或手术。

-

对于严重畸形,或 6 个月后畸形没有改善的中 / 重度颅骨畸形婴儿,建议使用矫形头盔。

-

使用矫形头盔的最佳使用年龄是 4 至 12 个月。因为婴儿的颅骨可塑性更强,此时大脑发育迅速,有助于颅骨正常化;且婴儿能更好地顺从戴头盔。但在 12 月龄后使用头盔,也可以得到改善。

-

矫形头盔需要由专业医生定期调整,以适合持续生长和改变的颅骨形状。

-

其它如定型枕,虽然也有效,但因为会增加婴儿猝死的风险,在此不建议家庭使用。

手术矫形

- 体位性扁头极少需要手术干预,除了罕见的严重的畸形,需要由小儿神经外科医生或颅面外科医生评估及治疗。

体位性扁头在饮食上要注意什么?

饮食上无特殊禁忌,健康、均衡饮食即可。每日应该常规补充维D 400IU,如果有特殊情况,应该听医遵。

体位性扁头在生活上要注意什么?

生活上无特殊注意事项,保持健康的生活方式即可。应该积极引导婴儿的大运动,有利于预防体位性扁头。

体位性扁头能预防吗?

大部分可以预防。

-

妊娠期规范产检管理,减少可避免的异常分娩。

-

参考治疗方案中的第 1 点,是治疗,也是预防。