你知道为什么「鸡鸡」叫「鸡鸡」吗?

本文章转载自公众号:莓辣 MAYLOVE(meila2333)

莓辣,一个欢迎所有妄想改变性教育现状的酷小孩一起搞事的地方。

从前,有一只鸡。它做梦也没有想到,有一天,它的小名,居然能代表一个神奇的器官。

还是生殖器官。

(阅读本文需要发挥无穷尽的想象力,请大家做好准备~)

小鸡鸡的叫法是远古而来的?

是的。故事还要从很久以前的先民们说起......

原始时代,人们比较容易死去。

据研究,尼安德特人的平均寿命不到 20 岁,山顶洞人的成年人没有超过 30 岁的。

毕竟在那个时代,你要面对的,有自然灾害、意外事故、野兽攻击、敌人侵犯...... 而医药也尚未发明,一场战争或者一场瘟疫,便可能带来灭顶之灾。

当死亡不可抗拒之时,那不如创造更多生命!这个思路就很好!

于是乎,生殖变成了头等大事。

然而原始时代并没有生物老师,他们也并不知道人类是如何诞生的,因此对于未知的事物都赋予了一种神秘的力量,先人们觉得:依靠这个神奇魔法,族类的生命便能得以保全和延续。

而这,就是生殖崇拜。

鸡和鸡鸡的联系,也就因此而生了。

那鸡鸡为什么叫鸡鸡?

答案很简单,简单到你都觉得不是真的。

因为鸡和男性生殖器官都有一个共同特征:「卵」。(想不到吧!哈哈

估计以前的人看到雏鸡破壳,婴儿出生有些相似,而新生命的孕育,也是从男卵入女腹的结果。于是乎,将生卵极多的鸟作为崇拜对象。

除此之外,鸟头与阴茎头又比较相似,莓辣诚邀您一起来仔细欣赏一下:鸡的脖子,那您大概能意会出那么个意思了。

而蛋白,又与精液相似,那个粘稠感,加上半透明的成色,咦~~

也许你想问一句,为什么不是鸭、鹅,非要是鸡、鸟呢?

我猜,或许男同胞下体长了俩大嘴巴子,那就真的叫鸭鸭了呢?!

什么?不服?你偏觉得叫鸭鸭也可以?那不仅我国古代人民不同意了,英语世界也表示抗议。

在英文中,也有用 cock(公鸡)等词代指男性阴茎的俚语习惯,但是 duck 等词则并没有这种联系。

后来我想了想,可能鸡鸡配蛋蛋,刚刚好;又有可能是鸡更能生一点(据说鸭鸭生蛋是要看环境的,环境优雅才会一天一个,但是鸡就比较 free)

那为啥是鸡鸡而不是鸡呢?

那为啥是鸡鸡而不是鸡呢?

因为这是:儿语

没错!把 「鸡」 叫成 「鸡鸡」 是一个很典型的叠字用法,在汉语中是并不常见的。这种形式的词语,主要出现在一个很特殊的语境中 —— 爸爸妈妈在和宝宝说话的时候。

(↑ 大概可能是这么个情况)

蛇也象征着男性生殖器官!

而除了鸡鸡被当作是男性生殖器官的一个代表,还有一种动物也具有相同的象征意义:蛇。

why?

因为蛇平时看上去绵软无力,一旦需要进攻,便立即勃起,十分坚挺,与阴茎相似。加上,蛇是多卵多生的动物,生殖力极强!

我是看出来了,只要这个动物能生还有卵,他就可以登榜!

再加上蛇会蜕皮,每隔两三个月,表皮就会脱落,这样如获新生的美丽容颜,又有谁不爱呢?

女娲为什么谐音是 「蛙」?

其实在生殖崇拜的最初阶段,首先是对女性生殖器官的崇拜。(因为你是妈妈生的!

小娃娃呱呱坠地,代表着新的生命。

可是你有没有想过,为什么是娃娃叫娃娃,而娃娃哭,又为什么用了蛙的声音来表示婴儿啼哭呢?

因为,娃娃落地,呱呱而鸣,恰似蛙声。

再加上:从表面看,蛙的肚子与孕妇的隆起的肚腹一样浑圆膨大;从内涵上看,蛙的繁殖能力很强,一夜春雨便蝌蚪成群。

蛙,便成为了女性生殖崇拜的象征物之一。

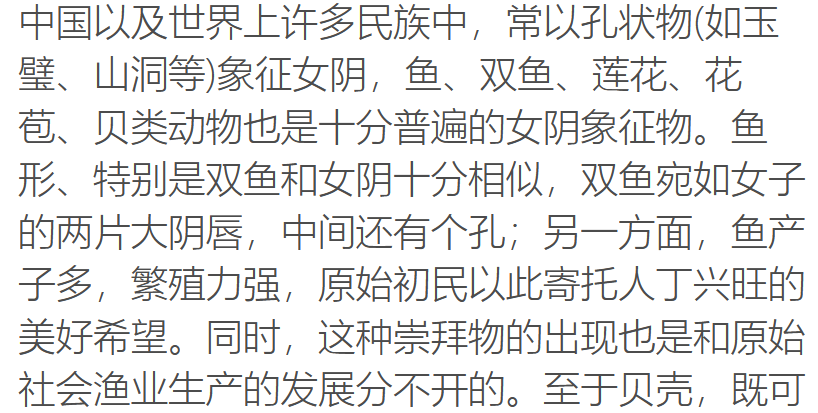

为什么男女之事,又叫做 「鱼水之欢」?

因为鱼,象征着:阴道。

乍一看,两鱼相叠,像极了外阴。究其内涵,鱼腹多子,繁衍力极强,颇有生生不息之势。

于是,非常能生的鱼变成了先民们的崇拜的对象。

原始先民便渴望通过这种崇拜,可以将鱼旺盛的生殖力转移到自己身上,增强自己的生育能力。

更直白的一个体现是:禹的父亲鲧其实是一条 「白面长人鱼」。

进入文明时代后,鱼的崇拜被保留了下来。

比如:贵妇人的车舆叫做 「鱼轩」,情书叫做 「鱼书」,还有过年家家户户贴着的 「年年有鱼」,都成了鱼的生殖崇拜的印记。

于是乎,我已经不想再敢直视我家门上的年年有鱼了。

生殖崇拜是一个古老的话题,我们现代人也在不断地探索,寻找共性,求得真理。

我们只能靠不断地猜测去打量几个世纪前的文明,而好奇心,对于每一件事,不都是不可或缺的吗?!

这些靠着好奇心研究出来的生殖崇拜虽说都指向了动物,但是这归根结底还是人类对自身的崇拜。

那么,为什么我们不能像先人们一样,崇拜自己,爱护自己呢。

文案:大白菜

排版:大白菜

责编 :大白菜

图片来源:莓辣公众号

参考文献:

1. 易中天《中国的男人和女人》

2. 原始社会:中国的原始社会,起自大约170万年前的元谋人,止于公元前21世纪夏王朝的建立。来源:http://www.scio.gov.cn/zhzc/7/Document/1185390/1185390_1.htm

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过

丁香医生审稿专业委员会同行评议通过